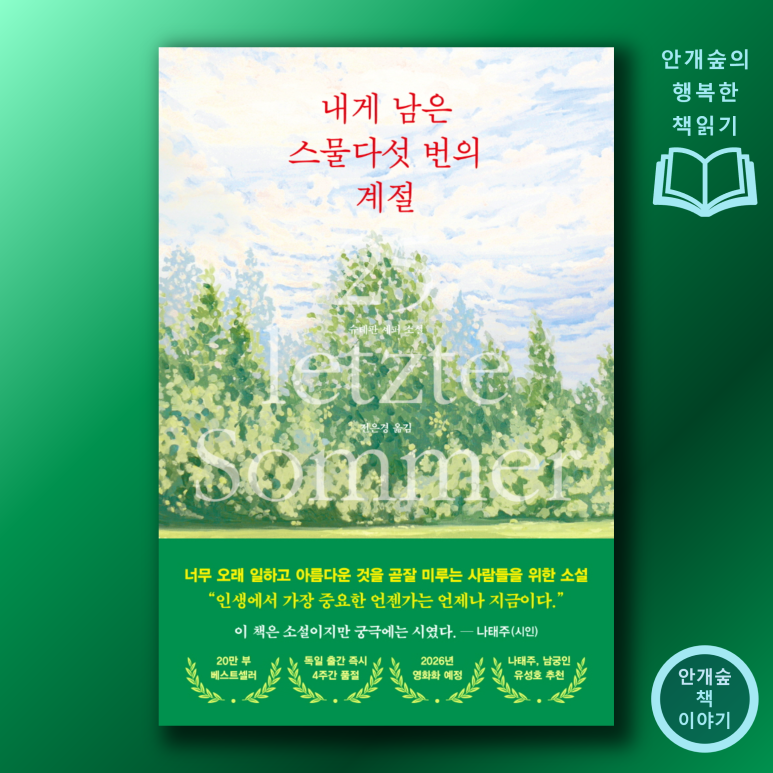

이 책은 작가가 삶의 유한함을 인식한 이후, 남은 계절을 어떻게 의미 있게 살아갈 것인지에 대한 진지한 성찰을 담고 있다. 국내 독자들 사이에서도 잔잔한 반향을 불러 일이키며 베스트셀러에 올랐다. 책의 제목인 <내게 남은 스물다섯 번의 계절>은 단순한 시적 표현이 아니라, 작가가 스스로의 인생을 계절로 환산했을 때 나온 숫자이다.

나에게 앞으로 봄이 스물다섯 번밖에 남지 않았다면,

나는 어떻게 살 것인가?

슈테판 셰퍼는 독일 출신의 언론인이었다. 테니스 선수 출신이지만, 어린 시절 진로를 전향하여 최근까지 미디어 업계에서 최고의 위치에 자리했다. 여러 매체에서 저널리스트로 활동하다가 일상의 균열 속에서 느낀 인생의 유한함을 바탕으로 이 책을 집필하였다. 그의 첫 소설인 이 책은 독일 출간 당시부터 ‘조용한 울림을 주는 책’으로 입소문을 타면서 많은 사람들에게 읽혀 슈피겔 베스트셀러에도 올랐다. 그는 책에서 구체적인 병이나 사건을 명시하진 않지만, ‘삶은 무한하지 않다’는 사실을 어는 날 문득 직면하게 되면서 지금 이 순간을 얼마나 진실하게 살고 있는가에 대해 스스로 묻기 시작했고, 이 질문이 결국 이 소설의 출발점이 되었다. 그래서 이 책은 단순한 감성 소설이 아닌, 삶과 죽음, 시간과 존재의 의미를 성찰하게 만드는 깊이 있는 글로 완성되었다.

우리는 흔히 시간의 무한함 속에 자신을 맡긴 채 오늘 하루를 소모적으로 흘려보낸다. 그러나 이 책은 남은 시간이 손에 잡힐 만큼 제한되어 있다는 상상을 통해, 삶의 본질로 돌아가는 여정을 제안하고 있다.

인간의 삶은 유한하다.

그 유한함이 오히려 삶을 더 찬란하게 만든다.

작가는 죽음의 그림자를 직면한 이후, 오히려 삶의 감각이 살아났다고 고백한다. 죽음이 자기를 깨웠기 때문에 비로소 눈을 떴다고 말하고 있다. 이 말이 책의 핵심을 꿰뚫고 있다. 그는 말한다. 죽음은 종말이 아니라 지금 이 순간을 살아야 하는 이유라고. 이 깨달음 이후, 그는 무기력했던 일상 속에서 감각을 되찾기 시작한다. 창문을 열면 들려오는 새소리, 계절의 냄새, 아아들의 웃음소리, 오랫동안 무시했던 부모님의 목소리 하나하나가 모두 삶의 의미로 다가올 수 있는 것들이라고 깨닫는다. 우리가 무뎌진 채 놓치고 있는 삶의 본질을 다시 환기시키는 대목이다.